更新日:2025年8月18日

ここから本文です。

急傾斜地崩壊対策事業について

1はじめに

急傾斜地崩壊対策事業とは

がけ崩れによる災害から国民の生命を保護することを目的に、「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(急傾斜地法)」が昭和44年に施行されました。

急傾斜地法に基づき、急傾斜地の崩壊対策は、土地の所有者、管理者若しくは占有者、又は急傾斜地の崩壊により被害を受けるおそれのある者(以下「当該急傾斜地の所有者等」という。)が個々の責任において実施することが原則となっております。

しかし、当該急傾斜地の所有者等が工事を行うことが経済的・技術的に困難あるいは不適当と認められる場合、当該地の市町村が中心となって地権者より同意書を徴収したうえで、県が「急傾斜地崩壊危険区域」を指定し、地権者に代わり県が対策工事を実施します。

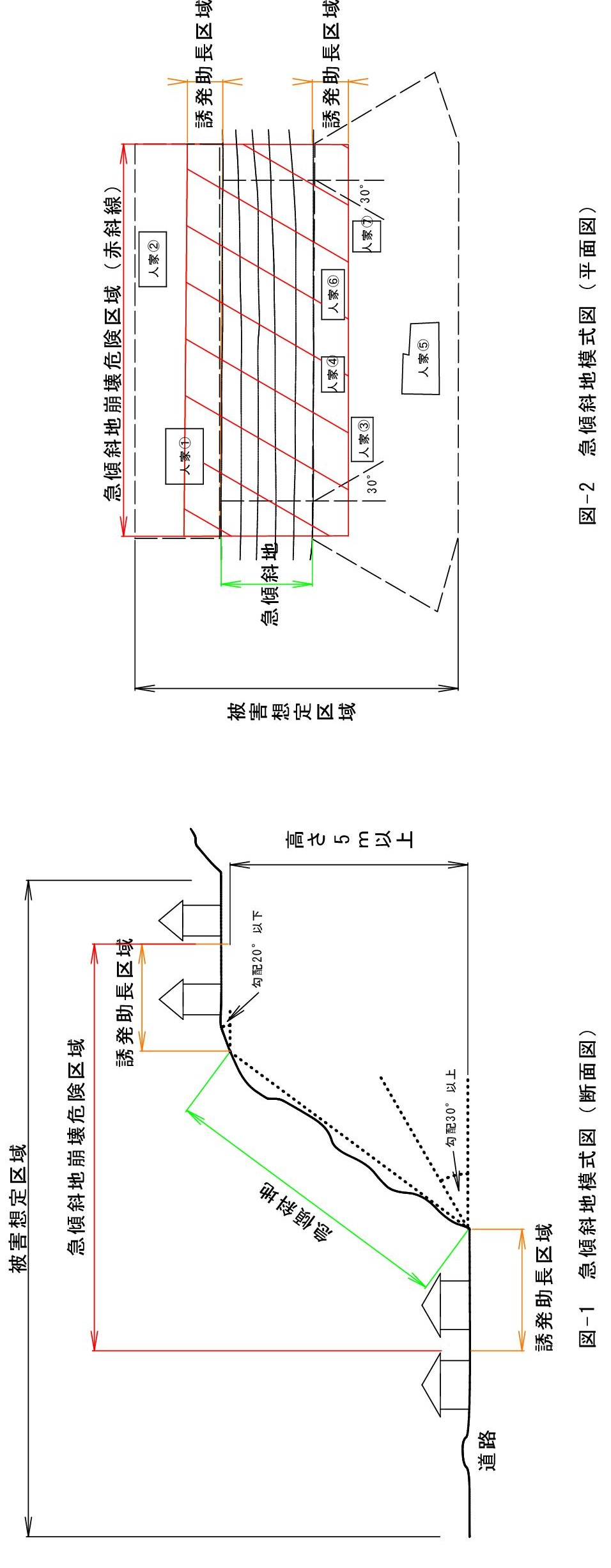

- 「急傾斜地」とは、傾斜度が30度以上である土地を指します

急傾斜地崩壊防止工事の施工例

- 擁壁工は斜面からの崩壊土砂を受け止めることを目的とした構造物です

- 法枠工は斜面の小崩壊や浸食の防止を目的とした格子状の構造物です

2急傾斜地崩壊危険区域について

「急傾斜地崩壊危険区域」の指定基準

「区域」を指定するためには1と2の基準をともに満たす必要があります。

- がけ地の傾斜度が30度以上かつ高さが5m以上

- 急傾斜地の崩壊により危害が生じるおそれがある家屋が5戸以上あること

5戸未満であっても官公署、学校、病院、旅館等に被害が生じるおそれがあること

急傾斜地崩壊危険区域内の制限について

区域内では以下の行為に制限が発生し、これらの実施には県知事の許可が必要となります。

- 水を放流し、又は停滞させる行為その他水のしん透を助長する行為

- ため池、用水路その他の急傾斜地崩壊防止施設以外の施設又は工作物の設置又は改造

- のり切、切土、掘さく又は盛土

- 立木竹の伐採

- 木竹の滑下又は地引による搬出

- 土石の採取又は集積

- その他、急傾斜地崩壊を助長し、又は誘発するおそれのある行為

3事業実施について

事業採択の基準

急傾斜地崩壊対策事業を計画、実施するためには下記の条件をすべて満たす必要があります。

- 急傾斜地崩壊危険区域の指定基準を満たすこと

- 自然がけであること(切土、盛土及びブロック積みや擁壁等の人工的な斜面でないこと)

- 住居の移転適地がないこと

- 砂防指定地、地すべり防止区域、保安林、ぼた山崩壊防止区域が指定されてないこと

事業採択における主な留意点

事業実施に向けて以下の点にご留意いただく必要があります。

- 対策工法は測量・地質調査・設計業務の結果から対象法面に最適となる工法を選定します。また工法選定は県に御一任いただきます

- 一般の公共事業と異なり、工事にかかる用地は寄付をしていただきます

- 当該急傾斜地の所有者等が市町村である場合は、原則として事業の対象外となります

- 急傾斜地崩壊危険区域の指定においては、土地及び建物の所有者の同意が必要となります

- 施設の修繕等は県(又は市町村)が行いますが、草刈りや水路の清掃などの日常の維持管理は、地元の方々に行っていただきます

- 市町村の条例等により、受益者に負担金が発生することがあります

- 急傾斜対策事業のご要望がある場合は、土地が所在する市町村担当部署へお問い合わせください

お問い合わせ